稲村順一が徹底レポート「釣技最前線」第162回 「都祭義晃の浅ダナウドンセット釣り」

都祭義晃の「瀑麩」ファーストインプレッション(新エサの使い方) その一:ウキがナジむスピードで再現性の高いヒットパターンを探り当てるのが都祭流

「新エサについては一旦置いといて、まずは私流のウドン(固形物)セット釣りの組み立て方からお話しします。自分が一番心掛けているのは、ウキがナジむときのスピードに着目することです。速ければバラケの開きが遅く十分な量が上バリに残っていると考え、遅ければ開きが早くバラけながら沈下していると考えます。もちろんこのスピードはバラケのブレンドやエサ付けの仕方、さらにはへら鮒の寄りやエサへの興味の度合いによっても左右されますが、そのうえで「速い」「遅い」「その中間くらい」と最低でも3パターンくらいに分け、どのパターン(ナジむスピード)だと食いアタリがでやすいのかを探り当てることを最優先に考えます。そして分かった時点でできるだけ同じくらいのスピードでナジむようにバラケのタッチ、さらにはエサ付け時のサイズや形状、圧加減を調整しますが、こうすることで高いヒット率を維持するための必要な再現性の高い釣りができるのです。」

へら鮒の動きが鈍く食いも芳しくなかった序盤戦は、都祭自身が基本とするこうした組み立て方が思うようにできなかったが、後半に入り徐々に狙いどおりのウキの動きがではじめると、「速いスピードでナジむとアタっても空振りが多い」ことや、「遅いスピードでナジむとナジミが浅くアタリにつながらない」といった情報が彼の頭にインプットされる。その結果、理想のスピードでナジむようにタックルを含めてバラケを調整すると、速くもなく遅くもなく中程度のスピードで途中サワリながらナジミきった直後のズバ消し込みで上バリのバラケを食わせるヒットパターンが、ややあってバラケが抜けた直後のアオリに続いてでるアタリで下バリのくわせを食わせるヒットパターンが構築された。

「1日のうち大半を手探りの釣りに費やしてしまいましたが、今回は新エサのファーストインプレッションであったことに免じ、最後はアタリ100点をだせたことでお許しください(笑)。」

都祭義晃の「瀑麩」ファーストインプレッション(新エサの使い方) その二:釣り方や釣り場の状況に応じてベースエサを使い分ける

都祭の名誉のために言い添えておこう。ほぼ1日手探りの釣りに終始したのは、新エサの裏書きにあるメーカー推奨ブレンドを彼が読者諸兄に代わってひとあし早く体験することで、リアルな使用感を紹介することを取材の目的のひとつとしていたためだ。そう考えるとへら鮒の食いがたまたま良くなかったことで、かえってブレンドパターンによるへら鮒の反応の善し悪しが如実に現われ、取材の趣旨としてまさに好都合。ある意味〝けがの功名〟といえるかもしれない。

「この時期のセット釣りは一旦バラケをタナに入れてから抜いた方が良いことが多く、今日もナジミをださない早抜きの釣りでは明らかにアタリがでにくく、終始バラケを持たせてウキをナジませる方向性で組み立てました。」

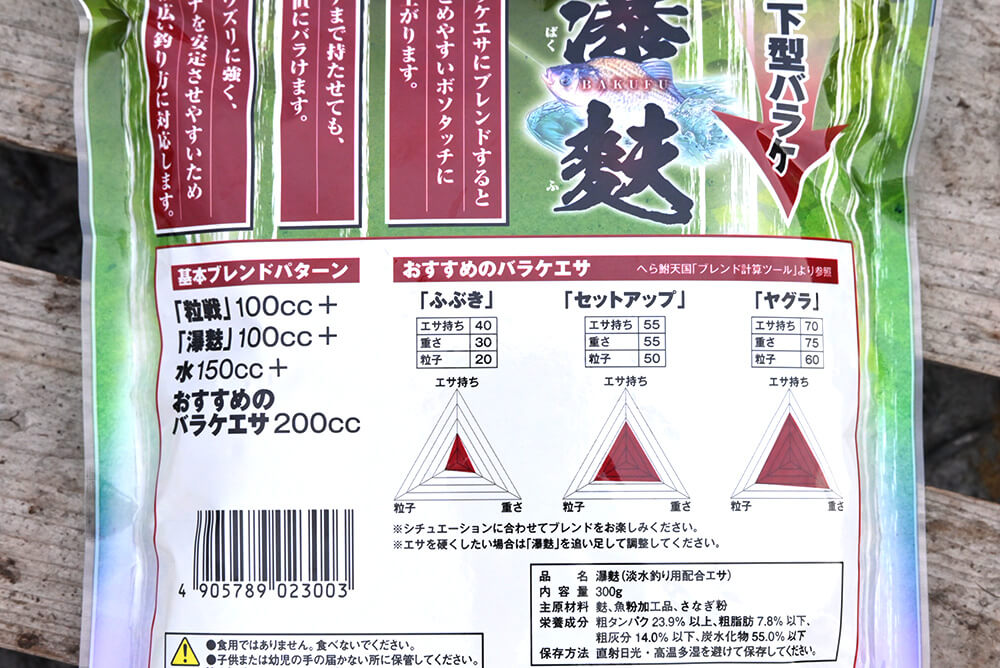

都祭によるとバラケをナジませる方法としてはおもに「重さ」「硬さ」「ネバリ」があり、状況によってどの手法を選択するかがキモだという。なお今回「ふぶき」「セットアップ」「ヤグラ」の3種の麩材を使ってそれぞれ比べてみたところ「ふぶき」が最もへら鮒の反応が良かったという。

「バラケをナジませる場合、単にタナまで持たせれば良いというわけではありません。ここまでのところ今日の武蔵の池のへら鮒に対しては、手水を加えながらやや練り気味にした方がウキをナジませやすくへら鮒の反応も良いようです。ただし重いエサは嫌うようで、こうした状況下では練っても重くならず、しかもバラケを積極的に食わせにかかる接近戦に適した『ふぶき』をブレンドしたバラケが頭ひとつリードしたという感じでしょうか。ほかに『セットアップ』と『ヤグラ』をそれぞれブレンドしたバラケと比較してみましたが、同じプロセスでエサ合わせを試みた場合、いずれのブレンドもやや重くなり過ぎるきらいがあり、今日のところはうまくアタリを引きだすことができませんでした。」

この結果を踏まえ、状況別・釣り方別の使い分け方について都祭は、微粒子系の麩材に対して興味が乏しく多少粗めの麩材が入った方が良いときは「セットアップ」を、チョーチンや段底では最も比重が大きく粒子の存在感のある「ヤグラ」を使うと、そのポテンシャルが引きだせるだろうと評価していた。

都祭義晃の「瀑麩」ファーストインプレッション(新エサの使い方) その三:練ったエサでも抜けた塊が砕け、滝のごとく降り注ぐからこそでるアタリ!

一般的に麩エサは練ることにより粒子が潰れてネバリを感じるようになる。加えて、経時変化という自然のネバリが生じると徐々に開きにくいエサとなる。トップアングラーはこうした麩の性質を熟知、または自身の感覚(特に指先の触覚)によってエサ合わせのプロセスに生かしているわけだが、その域に達していないアングラーにとって、エサ合わせが決して優しいテクニックではないことは周知の事実。なかには「練る=悪」と捉えている方も少なからず居られるようだが、これは明らかな誤解・誤認であることはいうまでもない。

「バラケの持ちを良くするために練ることは必要不可欠なテクニックです。問題はその度合いであって、それはアングラー個々によって異なりますが、おそらく『瀑麩』をブレンドした新たなバラケは練ってまとめてもタナで働く(開く)ので、思い切ってエサをいじれると思います。実際に今日は接近戦を狙ってやわらかく練ってまとまり感を強め、いわゆる塊抜きの状態にしても直後に開く(砕けるイメージ)からなのでしょう、普段であればアタリにならないようなウキの動きからでも、待っているとフワッとアオられ食いアタリにつながったケースが度々ありました。おそらくこれが『瀑麩』のポテンシャルのひとつなのかもしれません。」

接近戦にシフトチェンジし、積極的にバラケを食わせる(バラケに引き寄せる)アプローチに変えた都祭。ナジミ途中やナジミきった直後にバラケを食うことなくスルーされたケースでは、バラケが塊で抜けた証であるスッと一気にウキが戻したあと、目立ったサワリがない状態からややあって、フワフワとへら鮒の気配が現われた直後にスパッと切れの良いアタリがでる投が複数回見られた。あくまでこれは記者が抱いたイメージだが、従来のバラケでは上バリから塊のまま抜けるとほぼその状態でくわせエサの脇を通過してしまうが、「瀑麩」をブレンドすると上バリから抜けた直後に砕け、滝のごとく降り注ぐ粒子に誘導されたへら鮒が徐々にタナを下げ、やがて粒子がくわせエサに被るタイミングでへら鮒が固形のくわせエサを吸い込むというシステムが構築されるのではないかと考えられる。これはバラケで仕留められなかったものをくわせエサで捕まえるといういわば二段構え、二枚腰の強固な備え。もはやへら鮒に逃れる術はない!

記者の目【いまだかつてなかった重い麩が滝(瀑布)のように降り注ぐシンクロシステム】

今回、取材に同行してくれたマルキユーの開発担当者に「瀑麩」の重さの秘密を伺ったところ、重さをうたった従来品の重さがおもにペレットなどの麩以外のいわゆる添加物類の重さであったのに対し、新エサでは初の試みとしてお麩そのものの重さによる高比重化を果たしたという。一般的に水中でバラけた粒子はそれぞれの重さの違いによって沈下速度に差が生じる。現在主流となっている「粒戦」がブレンドされたバラケの場合、まずは最も重い「粒戦」が先頭となって沈下し、その後、比重が重い麩材の順に沈下する。また軽量微粒子タイプの「ふぶき」などの場合は、一定時間タナに滞留してから沈み始めるものもあり、セット釣りが得意なアングラーはこうした粒子の沈下タイムラグを上手く生かしてへら鮒をくわせエサに誘導しているわけだが、正直「粒戦」が多くブレンドされたバラケはエサ付けしにくく、また抜いたり持たせたりといったバラケ具合のコントロールが難しい。そこで「瀑麩」の登場だ。この新エサは見かけによらず強いバラケ性を持ちながらもまとまりやすいため、こうしたコントロールを極めて容易にしてくれる救世主となり得る予感がプンプンする。取り分け、今回都祭が辿り着いたダンゴチックなヤワネバタッチのバラケの場合は、上バリから抜けたバラケが塊のまま沈下してしまい、くわせエサへの誘導力が十分に発揮できないことが多いが、そうしたマイナス面を新エサは見事にカバー。塊を沈下中に解し、さらには滝のように直下に降り注ぐことでくわせエサへの誘導力、誘引力をパワーアップしている。これこそが「瀑麩」の真骨頂。セット釣りの最大のキモであるバラケとくわせエサの同調精度を飛躍的に高める新たなシンクロシステムは、セット釣りに悩める多くのアングラーの救いの手となるに違いない。