稲村順一が徹底レポート「釣技最前線」第159回 「吉田 康雄のペレカッツケ釣り」

吉田流 ペレカッツケ釣りのキモ その一:変動よりも固定を意識。重めのエサで分厚く強固なタナを構築!

今回はカッツケ釣りということで、記者は直前まで水面直下に群がるへら鮒をターゲットにするものと思い込んでいたが、吉田が整えたタックルを見るとウキからオモリまでが70cmとやや深めに設定された、いわゆるセミカッツケ釣りのセッティング。結果から言うと吉田はこの日、1度もタナを変えることなくスタート時のタナで終日釣りきったのだ。

「タナがまったく変わらなかったのは、あくまで結果論。事前のリサーチからこのタナが最も安定して釣りやすいことが分かっていたことが変える必要がなかった要因です。もちろん必要であればタナの微調整を行いますが、この釣り方では経験上やや深めにタナをとることで時合が安定し、釣れるへら鮒の型も良くなる傾向であることは確かです。そもそもペレカッツケ釣りはウキが立ち上がった直後の振れアタリで勝負を決するようなものではなく、スピードに加えて釣れる型も上を目指しているので、制御可能な範囲でやや深めに設定し〝ナジませ釣り〟を基本とするのが自分の流儀なのです。」

カッツケ釣りというとへら鮒のタナが上がったら上がったなりに、下がったら下がったなりにウキ下を適宜調整するのがセオリーと思われがちだが、吉田流ペレカッツケ釣りにあっては変動ではなく、むしろタナは〝不動〟を基本とし、アングラーもへら鮒も無理矢理感を覚えることのないストレスフリーのタナを構築することが肝心だという。

「重めのペレット系ダンゴエサはエサ持ちがよく、一般的な麩系ダンゴエサの釣りよりもタナが作りやすく、安定した時合が続くことは確かです。しかし、それでも夏場のへら鮒はウワズリやすいため、毎投ウキを深くナジませることを徹底することが大事です。」

さらにタナが合っているか否かはアタリのでるタイミングや釣れるへら鮒のサイズでも判断できるという。合っているときはウキがナジミながら、もしくはナジミきった直後に食いアタリが集中し、そのときヒットするへら鮒も色艶の良い大型が数多く混じるようになるとのこと。そして、これこそが夏のペレカッツケ釣りの醍醐味なのだと断言する。

吉田流 ペレカッツケ釣りのキモ その二:食い頃のエサをタナに送り込む、この釣りならではのエサ合わせ!?

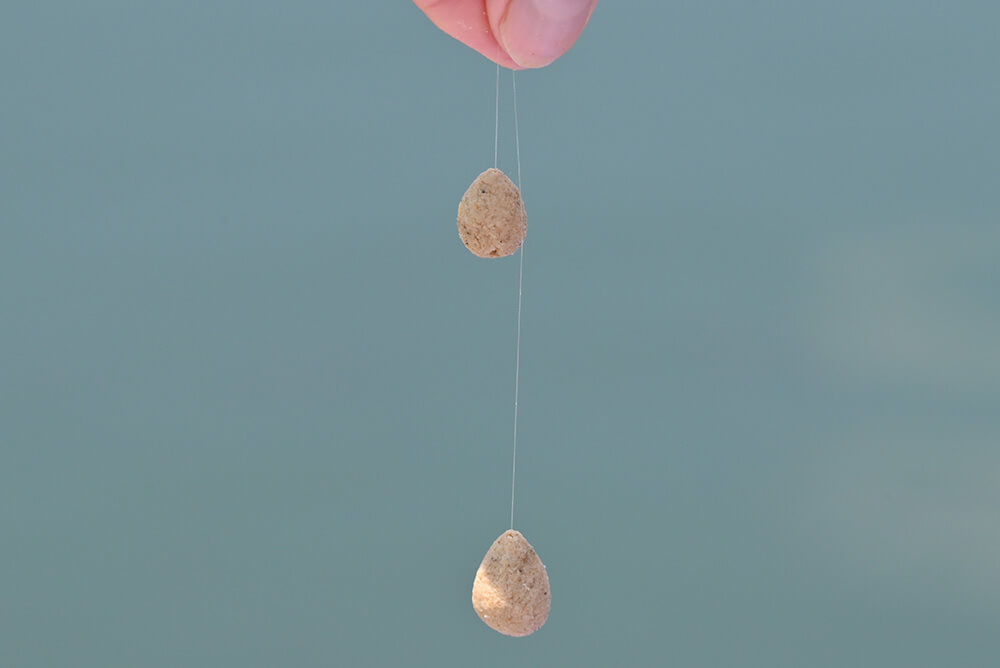

吉田がレシピどおりに仕上げた基エサは正直言って硬めだ。ボソッ気も十分に残っており、従来のペレ宙釣りでも使えそうなくらいしっかりしたタッチである。こうしたタッチのエサは落下中にへら鮒のアタックによって意図的に削らせ、狙いのタナに到達したタイミングで食い頃のタッチ・サイズになるように調整するものだが、今回、吉田が使っていたエサは基本的にはネバリの少ないヤワボソタッチ。スタート時がそうであったように基エサに「手水&撹拌3回」を加えたものを基本としており、このタッチを基点にして多少ネバリを強めたりボソッ気を残したりと、一般的な麩系ダンゴエサでの浅ダナの釣り同様、あらかじめ食い頃に仕上げたタッチのエサを的確にタナに送り込むことに注力していた。

「一般的なペレ宙との違いはまさにそこにあります。決して遅いとは言いませんが、タナ1mよりも深めにタナをとり、やや長めのハリスで上層から追わせるイメージで組立てる従来のペレ宙に対し、ダイレクトにタナに入れて目の前に食い頃の美味しいエサがあるというのがペレカッツケ釣りアプローチなので、必然的にアタリが早くなるのがこの釣りの特徴です。そのためにはエサのタッチはへら鮒のご機嫌に合わせたこまめな調整が求められます。また短めのハリスとはいえ、上層に寄ったターゲット外のへら鮒の動きによってはエサ持ちが悪くなるので、くれぐれも丁寧なエサ付けを心掛けながらタナまで持つギリギリの接点を探ることが肝心です。」

吉田が心掛けていることはエサのタッチはもちろんのこと、タックルまで含めたトータルバランスの精度だ。自作のウキを中心としたタックルバランスは彼ならではのものだが、ここで読者諸兄に吉田からのアドバイスをひとつ。前述のレシピで仕上げたエサが持つように、アングラー個々の技量に合わせ、まずはエサ持ち重視のセッティングを整えることを推奨する。何より食い頃のタッチのエサをタナに入れることが最重要課題なので、たとえばエサを過度にネバらせることなく持つようにウキを浮力の大きなものに替えたり、またハリスを詰めたりハリをサイズアップしたりするといった手法で、無理なくエサがタナに送り込めるようにすることが肝心だと言う。

「日並みによってエサのタッチは変わると思いますが、総じてネバリ過ぎは良くない傾向です。カラツンが多発するときや、逆にアタリがでにくくなるときはネバリ過ぎを疑ってみてください。また、重さで持たせようとして『ペレ道』を増やし過ぎるのも良くないことが多いように感じるので、あくまでへら鮒にとっての〝食い頃〟を優先してください。」

吉田流 ペレカッツケ釣りのキモ その三:ズバ消し込み一択!二度三度見送っても遅くない必釣アタリ!

へら鮒の寄りがピークに達しても、ウキがナジミきるまでにそれほど時間はかからない。また完全にウキがナジミきるまでに二度三度と、麩系ダンゴエサの釣りではヒットしそうな動き(食いアタリの可能性もあるが……)も時折みられるが、吉田が狙うのは基本〝ズバ消し込み〟一択だ。

「エサに比重があり、ハリスも短めなので、ミチイトを含めて常にラインが張った状態をキープしやすいため、食いアタリの大半はウキが水中に突き刺さるような消し込みアタリになります。慣れてくればウキが立ち上がった直後の上げアタリを含め、ナジミ際のアタリも識別できるようになりますが、私自身も不確実な動きはあえて見送り、周りで見ていてもあれなら食って当然と思えるようなアタリを狙うように心掛けています。」

こう言い切る吉田。その理由は高ヒット率の維持と時合の安定にほかならない。安易に早いアタリに手をだしてウワズリを招くよりも、たとえワンテンポツーテンポ遅くてもペレカッツケ釣りは決してほかの釣りにスピードで劣るものではなく、むしろ修正や訂正に無駄な時間や手間をとられるよりも、ロス無く安定的に釣り続けることが高釣果を得るための大切なキモだと心得たい。アタリを送るというと何やら釣りが遅くなるイメージを持たれる読者諸兄が居られるかもしれないが、元来早いタイミングでの食いアタリでヒットする釣り方なのでくれぐれも無理は禁物だ。

記者の目【本人はもちろん、見ているこちらも爽快な真夏のペレカッツケ釣り!】

取材時、早い段階でギアを上げきれなかったものの、時間の経過と共に一段また一段とギアを上げ、中盤以降トップギアに入った見事な釣りを披露してくれた吉田。後半にはヒットするたびに身を乗りだし、強烈な引きに耐えながら「気持ちイイ~」を連発。そのアタリその釣趣は見ているこちらも爽快感を覚えるほどにキレのある釣りだった。吉田曰く「へら鮒のコンディションがよければ開始直後からトップギアで釣れ続くこともある」というが、大型べらの特性でもある出足の悪さを差し引いても、じっくりと腰を据えてタナを作り、時合を構築すれば、やがてスピーディーでダイナミックな型揃いの爆釣劇が待っているペレカッツケ釣り。決まりの合図(アタリ)は深く、深く、ナジンでズバッ!それはまるでへら鮒の方から勝手に早いアタリで食って来るような夢の連チャンモード。〝二兎を追う者は一兎をも得ず〟ということわざは吉田流ペレカッツケ釣りには当てはまらない。二兎(数・型)を追う者だけが二兎を得られるのだ!