稲村順一が徹底レポート「釣技最前線」第157回 「高橋秀樹の浅ダナヒゲトロセット釣り」

高橋秀樹流浅ダナヒゲトロセット釣りのキモ その一:基本アプローチは状況に応じて練り上げた3パターン!

ひとことにヒゲトロセット釣りといっても、高橋流のそれは以下の3パターンに大別される。

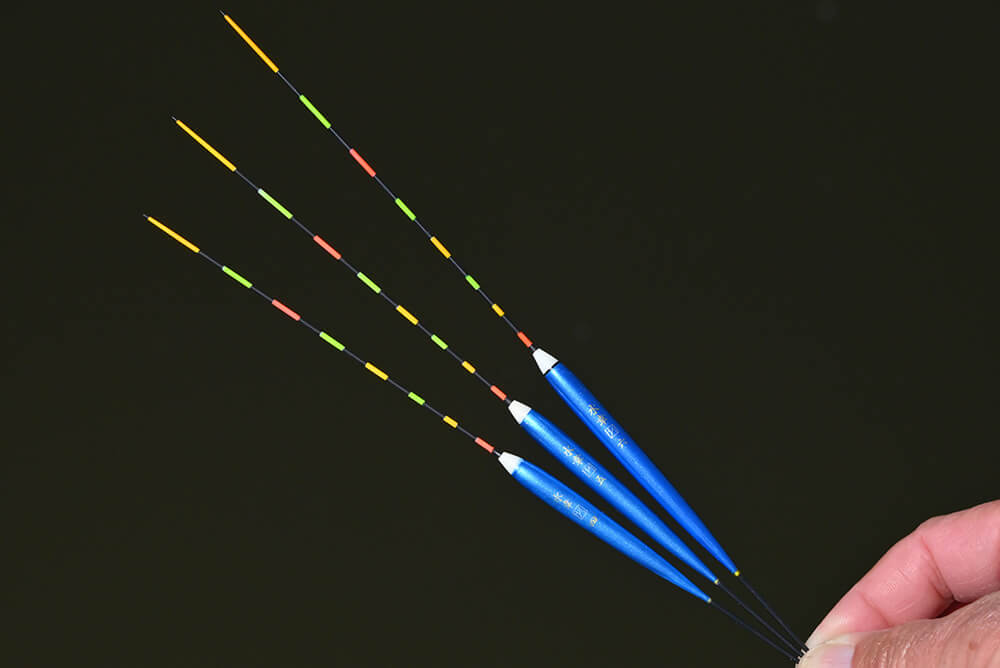

①ノーマルヒゲ:基本バラケブレンド+パイプトップウキ+基本ハリス(下ハリス15~17cmまで)

②ペレヒゲ:ペレット系バラケ(「ペレ軽」「BBフラッシュ」「粒戦細粒」)+パイプトップウキ+基本ハリス

③ムクヒゲ:基本バラケブレンド+ムクトップウキ+下ハリス17cmを超える長さとなる場合

今回は基本であるノーマルヒゲの釣りを披露してもらったが、高橋にとってはこれこそが主力であり、記者は多くのアングラーに参考していただきたいのもこのアプローチであると考えている。

「大抵はこのノーマルヒゲでやるのですが、明らかにペレット系のエサへの反応が良い釣り場や寄りが激しくバラケが持ちにくいケースではペレヒゲの方が釣りやすく、逆にノーマルではアタリがでにくいほど食い渋ったときには、くわせエサのトロロの動きをよりナチュラルに、かつ長い時間漂わすことができるムクトップウキを使ったムクヒゲに切り替えます。」

食い渋りのレベルに合わせて自在にアプローチを変えられる高橋流ヒゲトロセット釣り。ともすれば単調な攻めになりがちな(むしろそれで釣れれば大釣りになりやすいが……)ヒゲトロセット釣りだが、これだけ豊富な攻めのバリエーションが手の内にあれば、盛期の食い渋りの備えとしては万全といえるだろう。

「釣り方は違っても組み立て方の基本軸は同じです。それはバラケを確実にタナに送り込んでウキをしっかりナジませ、コンスタントにアタリが持続する時合を安定させることです。自分のイメージとしては、先にタナに入ったバラケから落下する麩の粒子のなかに後からヒゲトロが入り、そのとき上から降り注ぐ麩の粒子がタナで膨らんで広がったヒゲトロに絡まることで止まり、それを周囲に漂う麩の粒子と一緒に吸い込むと考えています。そしてこの仕組みを構築するためには、何よりバラケを安定してタナに送り込むことが肝心なのです。」

高橋秀樹流浅ダナヒゲトロセット釣りのキモ その二:ウキを軸としたタックルバランス

短バリスが必須のヒゲトロセット釣り。それだけにエサの自然落下を含め、全ての動きをナチュラルに演出するためにはウキのスペックを重視する必要がある。まず重要なのが浮力(オモリ負荷量)だが、この日高橋はへら鮒の反応の強弱に合わせてをウキを2度交換している。アプローチそのものはノーマルヒゲなのでタイプは同じパイプトップウキなのだが、まずは様子をみるために五番でスタート。バラケのタッチ調整だけではエサがタナに入りにくくなった時点で六番にサイズアップしてエサ持ちを強化。これで一定時間釣り込んだあと、一転してへら鮒のエサへのアタックが鈍くなったところで四番にサイズダウン。当日のタックルセッティングに関する変更はこのウキ交換のみであったが、多くのケースではウキを替えるほどではない状況下でいまひとつくわせエサに対するバイトが不足気味に感じる際には、下バリの選択を重要視するという。

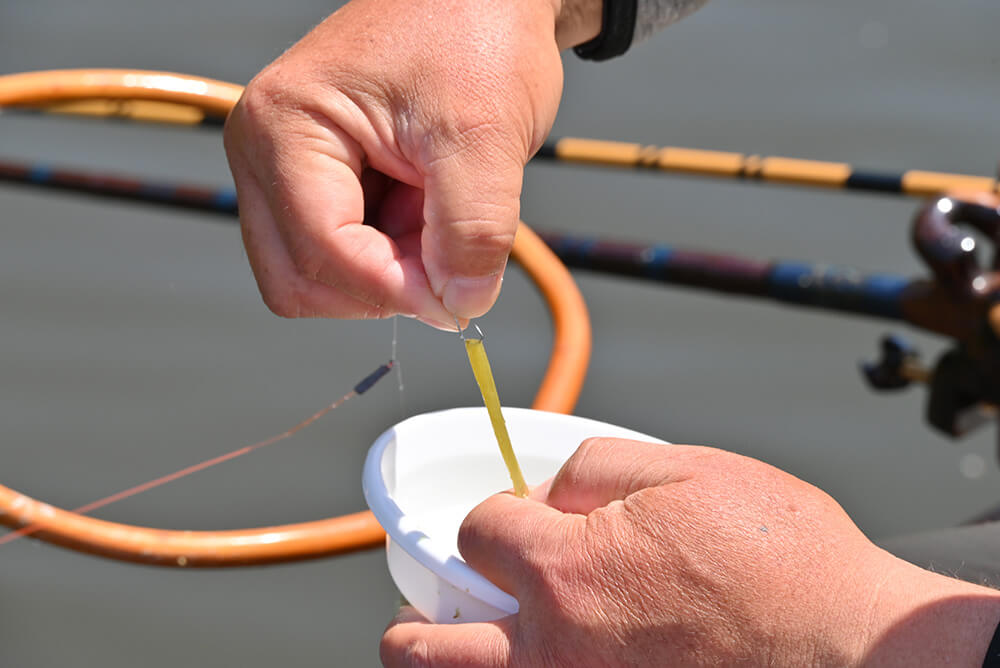

「この釣り方で気をつけていることのひとつに、『下バリをいかにナチュラルな動きでタナ(バラケの下)に入れるか』があります。ならば小さく軽い方が良いと思われがちですが、必要以上に沈下速度が遅くなることもまたNG。なぜなら軽過ぎるとハリスの張りが保てずにアタリの伝達が鈍くなることに加え、数多く寄ったへら鮒のアオリでヒゲトロがハリ抜けしてしまう恐れがあるためです。従って重要なのは状況に応じて適した重さのハリを選択すること。自分は比重が大きな底釣り用の『ボトムマスター』を常用していますが、5号を基準として状況に応じて4号から7号を使い分けています。」

短バリスといえど盛期のへら鮒のアオリは想像以上に強烈であることを忘れてはならない。くれぐれもハリスが張らなければ高橋のような綺麗で豪快なズバ消し込みは現われないのだ。

高橋秀樹流浅ダナヒゲトロセット釣りのキモ その三:バラケが決まれば釣りが決まる!?麩材の必要性を考え常にマイナーチェンジ!

ヒゲトロセット釣りに限らず、現代セット釣りはバラケの良否が釣果を左右するといっても過言ではあるまい。それはたとえ全く同じブレンドであっても、時々刻々と変化するへら鮒の状態に合わせてタッチ・エサ付け時の圧加減・サイズ・形状といったあらゆる要素において常に微調整を加え続けなければ安定した釣況を構築することは不可能だ。逆の見方をすればバラケが決まれば釣りが決まるということを意味するわけだが、ファーストバイトで仕留めることを目指している高橋はこの日も終始ウキの動きからへら鮒が何を欲し何を嫌っているのか、また安定した時合を構築するためには何が必要で何が必要でないのかを常にウキの動きから判断し、まるで詰め将棋のように一手ごとにバラケの完成度を高めていった。

「かつては使っていた両ダンゴのエサをそのままバラケにしてもそれなりに釣れましたが、当時の魚影密度や魚体のサイズではなくなった現在の管理釣り場では到底釣りきれるものではありません。もっともそのようなエサでは両ダンゴでアタリがだせない状況下において役に立たないことは明らかであり、たとえ麩材そのものは両ダンゴの釣りで使うものとほぼ同じものであっても、よりきめ細やかな扱い方や、常に考え抜いた結果導きだされたブレンド変更を心掛けなければ良い釣果は得られません。」

この日の高橋は、まずはスタート時のブレンドでは開きが乏しい(へら鮒の反応がやや鈍かった)と感じた時点で「コウテン」を「バラケマッハ」に置き換えたパターンを試し、さらにこれではナジミ幅が不安定で深ナジミをキープできなかったことから「粒戦細粒」を途中で適宜追い足した。そしてこの結果を見たうえで「粒戦細粒」をあらかじめ50cc加えたブレンドを試したが、途中からへら鮒の動きが鈍くなったことからバラケが重すぎると判断。最終的にはくわせエサへの誘導力をギリギリ残した形で「粒戦細粒」を25ccとした当該ブレンドに辿り着き、最後は食い渋りのなか安定したナジミ幅から生まれるズバ消し込みアタリでこの日の正解を導きだしたのだ。

総括

食い渋りという、いわば非常事態を回避するための釣り方として紹介することとなった今回の浅ダナヒゲトロセット釣り。人によってはこうした両ダンゴの釣りをカバーするための釣り方ではなく、むしろ盛期はこの釣り一択という根っからのヒゲトロファンも少なくないだろう。事実両ダンゴの釣りにおける難易度が高まった現代へら鮒釣りでは、食い渋り時はもちろんのこと食いが良いときにはさらによく釣れるヒゲトロセット釣りを手の内に入れているアングラーも多いことだろう。いずれにしてもヒゲトロセット釣りは盛期を代表する釣り方のひとつであり、その選択方法は人それぞれであることに異論はない。高橋自身は自他共に認めるダンゴマンだが、先述のとおりヒゲトロセット釣りの効果も必要性も十分に認めている。それはもちろん釣れるからにほかならないが、加えて高橋流のヒゲトロセット釣りは豪快にアタって綺麗に釣れる点でも秀逸であり、へら鮒釣りの手本となる釣り方であることは間違いない。間もなく本番を迎える盛期の釣り。ダンゴフリークの貴方も「ヒゲトロ」が1袋あれば、たとえ食い渋ろうとも安心・納得の釣行になるに違いない!