稲村順一が徹底レポート「釣技最前線」第155回 「綿貫正義の両グルテンの底釣り」

冬の底釣りといえば段差の底釣りが真っ先に頭に浮かぶが、真の底釣りマニアが好むのはバランスの底釣り。それも沖に潜む良型のへら鮒をターゲットとする両グルテンの底釣りだ。とかく両グルテンというと放流直後の新べら釣りばかりがクローズアップされるが、それらがひととおり口を使い、賑わいが落ち着いた頃から春先にかけては群れで越冬したこれらに加え、ようやく動き始めた既存の良型地べらをターゲットにした沖め狙いの両グルテンの底釣りが面白い。今回の「釣技最前線」では、そんな今が旬のマニアックな、でもやればもの凄く面白い両グルテンの底釣りを、新エサ「もちグル」のファーストインプレッションと併せ、ひと足早く春の気配が漂い始めた富里乃堰からマルキユーインストラクター綿貫正義の実釣解説をお届けする!

新エサの地力を推し量るには、またとないシチュエーション!? 爆釣を想い描くも、冷え込みによる食い渋りに加え、爆風による強い流れが綿貫に襲いかかる!

前日は暖かで穏やかなまるで春のような日並みだった2月某日。ところが取材当日の朝は真冬に逆戻りしたかのような強い冷え込みに見舞われ、しかも朝の天気予報では釣り場のある富里市周辺は風速10m/sを超える強風が吹き荒れると報じており、今日の取材が過酷なものになりそうなことは綿貫をはじめスタッフ一同容易に想像がついた。

「できるだけ穏やかなうちに釣りたいのですが、予報よりも早く北西風が吹き始めていますのでそうもいかないようです(苦笑)。間もなく流れが強くなることが予想されるので、まずは単品使いで肝心の持ち具合を確かめてみましょうか。ここの沖には新べらも居着いているので、食い気さえあればたとえ悪条件下でも釣れるはずですから……」

そう言うと粘土タイプの小さなタナ取りゴムを両バリに刺し、手際よく水深計測を済ませた綿貫。上バリを1cmほどズラして(本人はこれで上バリトントンのイメージ)エサ打ちを開始すると10投も打たないうちにウキに生命反応が現われたがアタリにはつながらず、小分けした基エサに手水と押し練りを加えながらなんとか食わせようと孤軍奮闘。1時間以上頑張ってみたが単品使いではここが限界と、「グルテン四季」とのブレンドに変更。次いでハリスを上下共に5cm延ばしたところでやや動きに変化がみられたものの、頭上を吹き抜ける風がゴォ~と唸りを上げて吹き抜けるようになると、さらに強まる流れに高浮力のウキでも堪えきれずにアタリを喪失。ここで綿貫は思い切った策に転じた。普段はあまりズラシ幅をとらないといいつつも徐々にタナをズラす方向へと舵を切り、上バリが約10cmズラシとなったところでアタリが復活。間もなくファーストヒットが決まる。この後も続くことが予想される強風と流れを考えると、タックル面ではこのセッティングがベストと判断。これで取材成立かと記者は思ったが、これでは綿貫本人が納得するわけがない。

「辛うじてアタリをつなぎ止められるセッティングは分かりましたので、もう少しアタリを増やしたいですね。エサの面では単品よりも『グルテン四季』を1:1でブレンドした方が膨らみも早く、反応が良いようなので、もうひとつ別のブレンドも試してみましょうか。」

そう言いながら「もちグル」:「新べらグルテン底」=1:1のブレンドエサを手早く仕上げると、膨らみとは異なる開きの早さに食い渋ったへら鮒が興味を示し始めた。決してテンポが良いわけではないが、サワリがみられた投のときにウキが流されながらもジッと堪えていると、2~3投に1回は小さなアタリがでるようになり、時折スレや空振りはあるものの悪条件下で粘りの釣りを続ける綿貫。新エサが持つポテンシャルのすべてを生かせたわけではないが、その名のとおり〝もち(持ち)〟の良さを十分に引きだしてみせた。

取材時使用タックル

●サオ

シマノ「飛天弓 閃光X」19尺

●ミチイト

ルック&ダクロン「ナポレオン」0.8号

●ハリス

ルック&ダクロン「ナポレオン」0.4号 上=40cm→45cm、下=50cm→55cm

●ハリ

上下=ハヤブサ「鬼掛 極ヤラズ」4号

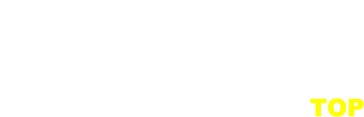

●ウキ

弥介「底釣り用」15番

【1.4-0.7mm径テーパーパイプトップ15.0cm/5.8mm径カヤボディ15.0cm/竹足5.5cm/オモリ負荷量≒2.3g/エサ落ち目盛りは11目盛り中8目盛りだし】

取材時のベストブレンドパターン

●集魚性アップの開き重視タイプ

「もちグル」50cc+「新べらグルテン底」50cc+水100cc

全体にまんべんなく水がゆきわたるようにかき混ぜたら一旦手を止めて放置し、完全に吸水する前(目安としては概ね3分後)に指先でほぐし、完全吸水を待つ。基エサは乾燥を防ぐためにエサボウルにフタをするなどして日や風に当たらないように保管し、使用にあたっては別ボウルに小分けして、麩系ダンゴエサと同様に手水や押し練りを加えながらタッチを調整する。

綿貫流 新エサ「もちグル」を生かした両グルテンの底釣りのキモ その一:沖のセーフティーゾーンに潜む素直なへら鮒を長竿でロックオン!

底釣りでは竿一杯でタナがとれる長さの竿を用いるのがセオリーといわれているが、釣り支度を進める綿貫に今回両グルテンの底釣りで長竿を使う理由について訊いてみた。

「底釣りの基本であるタナ取りを正確に行うためには、竿一杯でタナがとれる長さの竿の方がやりやすく、その精度も高いことが最大の理由であり、盛期の両ダンゴやバラグルといった高い集魚力を使ったエサを使う底釣りであれば、普通にエサを打ち続ければへら鮒はおのずとポイントに寄ってくるものです。それに対して両グルテンの底釣りは放流直後に加え、これから春にかけてが旬の釣り方であり、ターゲットはもちろんグルテンを好むといわれている新べらや、既存のへら鮒のなかでもとりわけコンディションの良い良型のへら鮒です。皆さんご存知のようにグルテンエサは麩系ダンゴエサに比べると集魚力に劣るため、あらかじめへら鮒が居着いているポイントにエサを打ち込まなければならず、必然的に沖打ち=長竿ということになるのです。」

決してタナ取りの精度を軽視しているわけではないが、ターゲットが新べらを含めて比較的良く口を使うへら鮒であることを加味すれば、多少タナの精度の低下はあったとしても、それを補って余りある釣果が期待できるというわけだ。その一方でダム湖や山上湖などでの野釣りもこなす綿貫は、竿一杯のタナでの両グルテンの底釣りも当然のようにやっている。

「野釣りのへら鮒は管理釣り場よりも素直ですし、深場のポイントであればへら鮒がいさえすれば竿一杯のタナでも両グルテンで十分釣れますが、管理釣り場ではどうしても素直なへら鮒は沖めや居心地の良いポイントに居着くことが多いので、そうしたへら鮒が溜まるポイントをあらかじめ知っておくことも重要ですし、もちろん長竿はマストアイテムです。」

当日は打ち返しのたびに舞う仕掛けを回収するのも困難なほどの強風下での取材であったが、読者諸兄に何とか良い結果を見て頂こうと長竿を振り続けてくれた綿貫。強風に煽られエサ打ちポイントもままならないなか、新エサ「もちグル」の特性を最大限生かしながら、自身持てる技術を総動員してアタリを導きだした。

綿貫流 新エサ「もちグル」を生かした両グルテンの底釣りのキモ その二:膨らみ?開き?不足を補うブレンドの妙

決して単品使いを推奨するわけではないが、ブレンドしたものとの違いを見ていただくには分かりやすいだろうと考えての「もちグル」単品でのスタートを試みた綿貫。本来の富里乃堰の調子であれば十分な釣果が期待できたのだが、当日の荒天がそれを許さなかったことは誠に残念なことといわざるを得まい。そうしたなかでも的確にブレンドの有効性を引きだした彼の判断力と行動力は、多くのアングラーの参考となるに違いない。

「普段であれば単品でも釣れたと思いますが、なにぶんこの冷え込みと強風、さらには流れが伴っての釣りでは厳しいと判断し、エサ持ちの良さという『もちグル』ならではの特性を生かしつつ状況に見合った相性の良いグルテンを組み合わせてみました。その結果アタリにつなげられたことは自分自身ブレンドの有効性を改めて実感できましたし、『もちグル』のポテンシャルの高さを再認識することができました。今回のブレンドの狙いは『アタリが無い⇒へら鮒がいない⇒寄せなければならない』という判断ではなく、アタリこそでにくかったものの当初の狙い通り沖めにへら鮒は居着いていたので、そのターゲットに対して摂餌を促す刺激を与える意味でブレンドという手法を採りました。」

エサ使いに関しては、ときとしてメリット(個性)が邪魔をしてしまうことがある。今回はエサ持ちの良さ(膨らみや開きの遅さ)が食い渋ったへら鮒の食い気を刺激するにはいささか物足りなかったようで、その不足部分を補うべく綿貫が採ったブレンド策は、まず膨らみを早くする目的で「グルテン四季」との組み合わせを試み、効果があることを確かめたうえでまだ足りないと判断すると次に「新べらグルテン底」とのブレンドを試してみた。するとさらにウキの動きが良くなり、後半戦はこのブレンドを軸に手水と押し練りで繊細にタッチを探りながらヒットを重ねていった。

「軸となる『もちグル』を始め、ブレンドしたいずれのグルテンもエサ:水が1:1を基本とするので、ブレンドの際に水量を決めるのに大変分かりやすく、硬過ぎややわらか過ぎといった失敗を犯さずに済みます。基本的に『もちグル』が型崩れし難い芯(グルテン繊維の塊)を作ってくれますので、ブレンドするグルテンはマッシュが多いものやフレークの粗いタイプのグルテンを選ぶと良いと思いますが、まずは単品で試してみてからブレンドをお勧めします。どんなグルテンと組み合わせても、サラッとした指触りの良いタッチに仕上がることにきっと驚きますよ(笑)。」

綿貫流 新エサ「もちグル」を生かした両グルテンの底釣りのキモ その三:秘技〝オモリ飛ばし〟でアピール可能なハリスの長さを探り当てる!?

野釣りにも造詣が深い綿貫にとって〝オモリ飛ばし〟は秘技でも何でもない至極当たり前のテクニックだが、今回は単に仕掛けやエサの落下速度を落とし、へら鮒の摂餌を刺激することだけが目的(狙い)ではない〝オモリ飛ばし〟の知られざる活用法について紹介しよう。一般的に宙釣りで活用されることが多い〝オモリ飛ばし〟だが、これを底釣りで使うところがミソ。その真の狙いとは……

「ご覧のとおり底釣りでは5~10cmほどヨリモドシの位置から離して打ち込みますが、これで変化する水中落下速度はわずかなもので、これだけでへら鮒の摂餌を刺激して食わせるつもりはありません。本当の目的はハリスを伸ばしてその効果が得られるのか、それを実際にハリス交換する前に確認するのが底釣りにおける〝オモリ飛ばし〟の真の狙いなのです。私なりの目安としては、オモリを5cm程度ズラしてウキの動きが良くなれば5cm、10cmズラシで効果が確認できれば10cm、上下共にハリスを伸ばします。今日は風も強く流れもあったので、あらかじめ短めのハリス(上40cm/下50cm)で始めたのですが、へら鮒の反応が鈍かったため〝オモリ飛ばし〟で確認したところ上下5cm伸ばしが適当であり、それ以上伸ばすと効果よりも扱い難さが優ってしまうと考え、ハリス交換後はこの長さで固定し、エサのブレンドやタッチ、タナの調整でアタリがでやすいバランスを探りました。」

替えてしまってからでは、万が一効果がなかった場合でも元に戻すのをためらうケースも少なくないが、綿貫が実践しているこの手法を用いればそうした無駄を回避することができるので、興味のある方は一度試してみてはいかがだろうか。

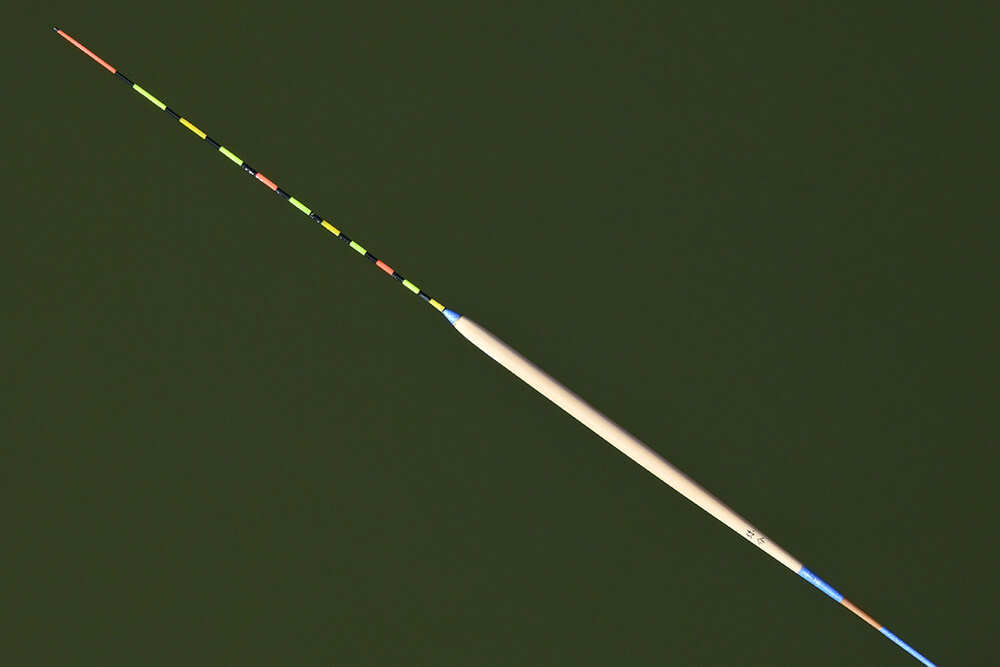

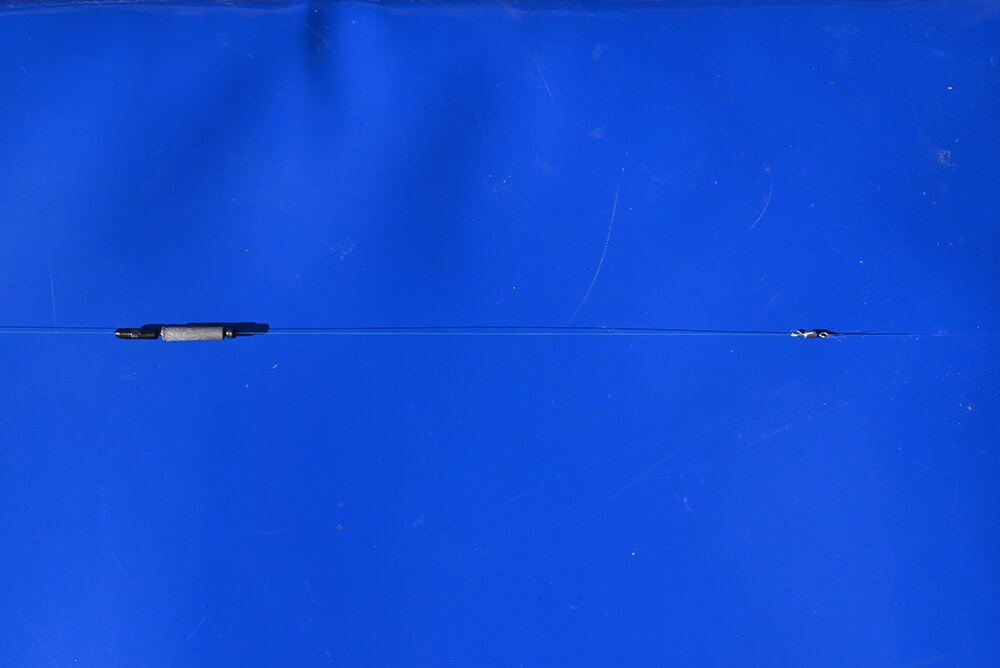

【仕掛けの作り方】ミチイトに「絡み止めスイッチシンカー0.2g」を通してから板オモリの幅(概ね長さ17mm)にカットしたウレタンチューブ(内径0.3mm)を通し、最後にクッションゴムを通してからミチイトをヨリモドシに結節。ウレタンチューブにあらかじめバランス調整を済ませておいたウキの板オモリを装着すれば完成。なおこの仕掛けはそのままウキをオモリ負荷量の小さなものに交換するだけで「ドボンの底釣り用簡易中通し仕掛け」になるのも、綿貫にとっては大きなメリットになるという。

記者の目:自らの個性を埋没させることなく、他者の特性を引きだす懐の深さが「もちグル」の持ち味!

マルキユーのへらエサには個性豊かなグルテンエサが数多くラインナップされている。新エサ「もちグル」もそうしたグルテンエサのひとつに加わったわけだが、あらゆるエサがそうであるように、単品で十分使えるポテンシャルを誇るエサであっても、状況によっては他のエサとブレンドすることでその力を増幅し、さらには単品では得られない新たな特性を引きだすことも可能になる。「もちグル」の最大の強みはその名のとおり〝持ち〟にある。今回は図らずも食いつきが遅いへら鮒に対し、また強風による流れに対しても、ハリのフトコロに残るエサが型崩れすることなく長時間保持することで安心してアタリを待つことができ、不確実な怪しいアタリに手をだすことなく、しっかりしたアタリに的を絞ることで堅実な釣りを綿貫は披露してくれた。さらにこの日のへら鮒に対し、単品使いの足りないところを「グルテン四季」の膨らみや「新べらグルテン底」による開きの早さで補ったシーンは、読者諸兄にとっては大いに参考になるに違いない。これから本格的な春の底釣りシーズンを迎えるにあたり「もちグル」が活躍するシーンはますます増えることが予想される。乗っ込み期に大挙して押し寄せる産卵を控えたへら鮒の群れにもびくともせず、大きな河川や湖沼の釣りではハリ抜けすることなく流れに耐えて野べらのアタリをキャッチする。そんな春の釣りはもうすぐ目の前だ!